食べてケアするIBD~腸がよろこぶ食事とは~①

クリニックに通院されているIBD患者さんとそのご家族の方に向けて「腸がよろこぶ食事とは」をテーマに開催した第3回のひだまり会。

貴重なお休みの日曜日に、50名近くの方々にご参加いただだきました。

誠にありがとうございました。

今回ご参加いただけなかった方々にもぜひ知っていただきたいことですので、これから何回かに分けてブログで講演の内容を綴りたいと思います。

まず、看護師の永吉さんには「食べること 腸内細菌との共同生活」というタイトルで、

・消化の仕組み

・腸内環境の成り立ち

・腸内環境を整えるには

・腸がよろこぶ食生活

について、講演していただきました。

「あなたはあなたの食べたものでできている」

彼女がこれまで勉強してきた「食と腸内細菌」に対する熱い思い?を込めて、伝えるのが難しい基礎的な内容を、とても分かりやすく話していただきました。

詳しくは、後日インスタに挙げていただく予定です。

では、わたしの講演の内容を。

わたしが医師になった1995年当時は、潰瘍性大腸炎(UC)が4万人、クローン病(CD)が1.2万人の時代。IBDはまさに稀少疾患でした。

そこから30年経った今、UCは32万人、CDは9万人にまで増え、もはや消化器の診療をしていればごく当たり前に診る病気になっています。

では、なぜ、IBDの患者さんはこんなにも増えたのか?

そこにはさまざまな要因がありますが、実は「食の変化」も大きな要因の1つです。

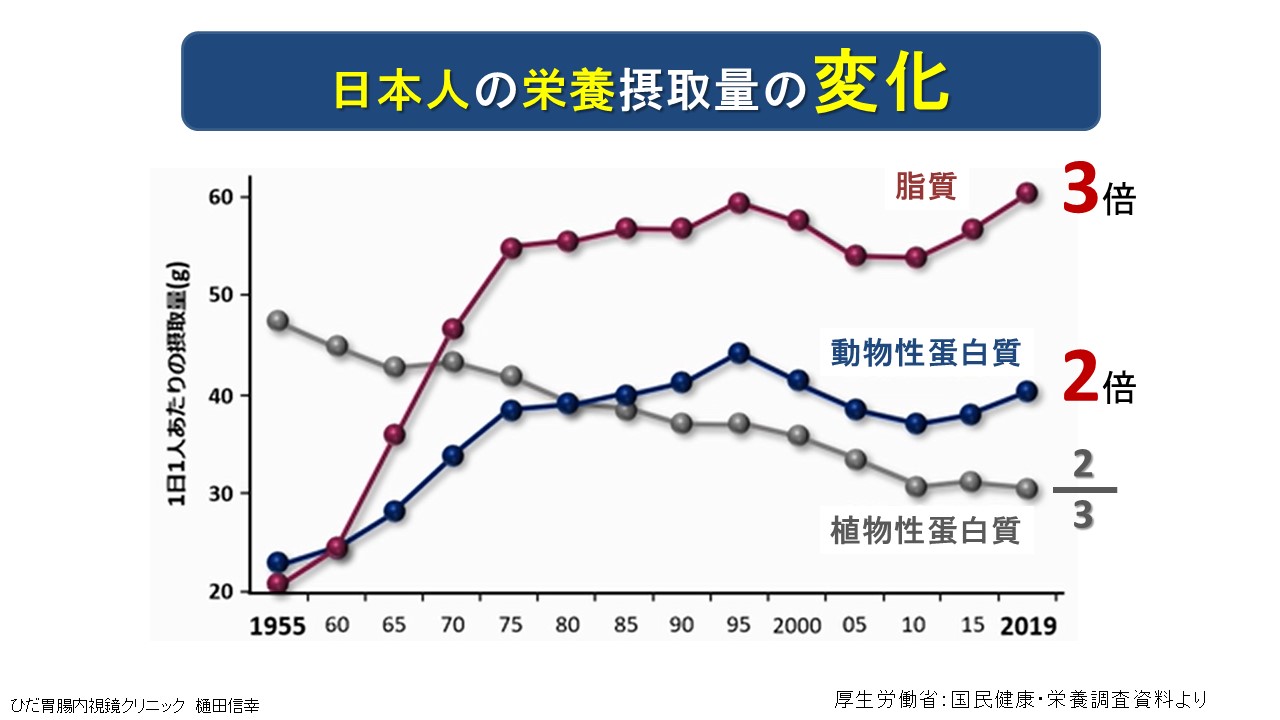

かつての日本人の栄養の要は、大豆や穀類などに含まれる植物性蛋白質でした。

ところが、いわゆる食の欧米化によりその摂取量は年々減り、相対するように脂質の摂取は70年前の3倍、動物性蛋白の摂取は2倍にまで増えています。

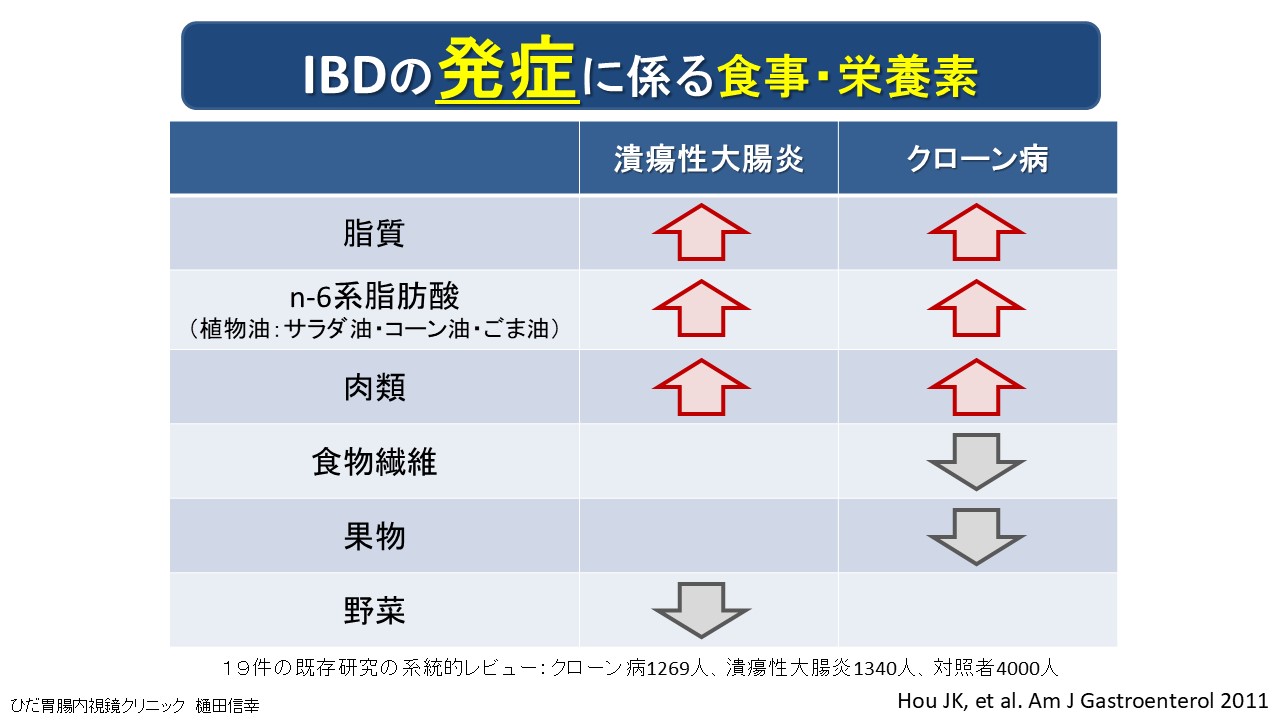

そして、疫学的調査から、こうした肉類や脂質の摂取は、IBDの発症リスク上げることが分かっています。

逆に食物繊維、野菜、果物の摂取は、IBDの発症リスクを下げる食べ物です。

リスクを下げる食物繊維の摂取が減り、リスクを上げる肉や油の摂取が増えているわけですから、そりゃあIBDの患者さんも増えるわけです。

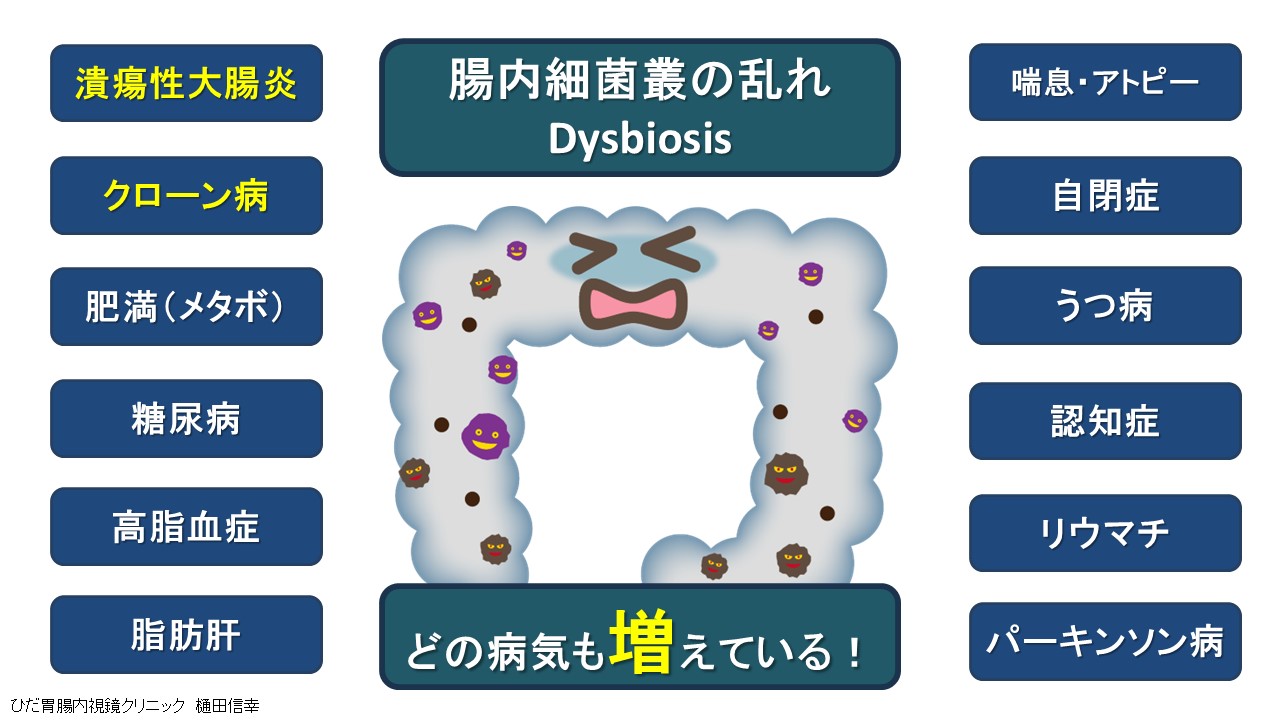

前回のブログでも触れましたが、IBDという腸の病気以外にも、こうした食の変化や、それに伴って生じる腸内細菌叢のバランスの乱れが関わる病気は他にもたくさんあります。

メタボリックシンドローム、糖尿病、高脂血症、脂肪肝などがその代表格ですが、腸とは全く関係がなさそうな、喘息・アトピー性皮膚炎といったアレルギー疾患、自閉症、うつ病、認知症、リウマチ、パーキンソン病といった神経の病気や膠原病までもが、腸内細菌叢の乱れを原因とした病気だということが分かってきています。

そして、どの病気も以前より間違いなく増えています。

これらの病気は、主に近年の食生活の変化によってもたらされた、言わば現代病です。

ですので、IBDだから・・・ではなく、今を生きるすべての人にとって「食」に関心を持つことはとても大切なのです。

「ひだ胃腸内視鏡クリニック」院長 樋田信幸の公式ブログ

日本消化器内視鏡学会専門医

日本消化器病学会専門医、評議員

日本消化管学会胃腸科専門医

日本炎症性腸疾患学会IBD専門医・指導医